首頁 >> SAT學習經(jīng)驗>>正文

sAT為什么特別喜歡考印度作家 | SAT備考

時間:2021-07-26

來源:TD北美留學進化論

作者:TD

美國籍印度裔-2次

加拿大籍印度裔-1次

印度籍-5次

從作家個人被考到的次數(shù)來看,印度裔作家更是超過英美作家,取得冠軍和并列亞軍的亮眼成績。

入選三次 Anita Desai(印度當代作家)

入選兩次 Charlotte Bront?(英國經(jīng)典作家)

Jane Austen(英國經(jīng)典作家)

George Eliot(英國經(jīng)典作家)

Jhumpa Lahiri(印度裔美國當代作家)

Paul Lauren Dunbar(非洲裔美國現(xiàn)代作家)

為什么SAT對印度作家如此情有獨鐘呢?TD認為,作為美國高考的SAT,和印度作家,可能是通過英國文學這個橋梁,連接了起來。從歷史淵源來看,印度曾長期被英國殖民,英語被列為官方語言已經(jīng)幾個世紀。英國文學史上的著名作家E·M·福斯特、喬治·奧威爾等,都有在印度供職、旅居的經(jīng)歷;小說名著《印度之行》(A Passage to India)和散文名著《射象記》(Shooting an Elephant)都寫的是發(fā)生在南亞次大陸的故事。

而美國文學又很難說不是源自英國文學。從當代實際來看,在所有移民作家中,印度裔作家的英語水平最接近母語。華裔移民作家和日裔移民作家(如哈金、石黑一雄等)的英語表達終究有些生硬。SAT考小說的時候,特別喜歡考的一個母題是跨文化沖擊。印度裔作家也是童年時在印度長大,少年或成年后來到英美,有跨文化的體驗(南亞人移民到英美受到的沖擊略小于東亞人),英語又比其他地區(qū)的亞裔作家要地道,所以他們寫的小說對SAT命題人的口味,也能夠有效避免小說的語言太低、不好出題的問題。

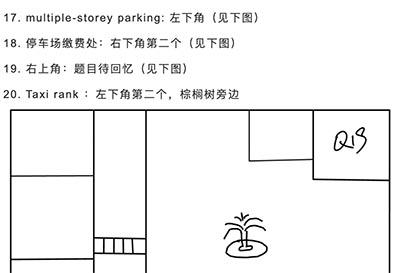

R.K.納拉揚是上世紀印度乃至英國孩子們最喜愛的作家之一

2018年12月亞太卷的小說講了一個很有個性的磨刀匠的故事,刷過這套題的同學們可能還有印象。這個片段選自短篇小說集《馬古迪歲月》(Malgudi Days),作者是20世紀印度著名作家R.K.納拉揚( R. K. Narayan)。納拉揚是一個多產(chǎn)作家,且一些列小說的故事都圍繞印度南部虛構的小鎮(zhèn)馬古迪(Malgudi)展開,自稱體系。他的作品詼諧幽默,飽含同情心,寥寥幾筆就能刻畫出讓人難忘的人物,尤其受到孩子們的喜愛。他長篇小說、短篇小說都能寫,被稱為印度的福克納、莫迫桑。

從納拉揚的一部長篇小說中挑選了一個片段,我們還是手工翻譯成了中文。講的是“小時候我爸有錢好面子,買了個馬車結果被我媽數(shù)落得想賣掉”的故事。

火車站臺上,好幾張桌上擺好了茶點,官員們圍著桌子坐定,吃些東西提提神。其中有幾位站起來發(fā)表講話,我只聽到他們的講話中反復提到“馬古迪鎮(zhèn)”這個詞。講完了,又聽到一陣鼓掌聲。樂隊開始演奏,火車頭發(fā)出轟鳴,提醒乘客登車的鈴鐺聲響起來,衛(wèi)兵也吹哨提醒。剛才還在吃東西的官員們起身攀爬著上了火車。我有點想跟他們一起上火車,但現(xiàn)場有很多警察攔著不讓上。火車開動,很快就從視線中消失了。

火車開走以后,才允許老百姓進入站臺。那一天的人很多,我爸爸開在站臺上的小賣部的銷售額創(chuàng)了記錄。

又過了一段時間。車站站長和一個搬運工住進了車站后的一個小石頭房子。這個石頭房子和我們家的房子正對著。這時候,我爸爸的生意已經(jīng)很興隆,置辦了一輛輕便雙輪馬車,專門配了一匹馬。專門供他自己去鎮(zhèn)上采購用。

我媽對我爸買馬車這個事很冷漠。“家里不是有兩頭牛嗎?你去鎮(zhèn)上買東西騎牛不就可以了嗎?為什么還有另外買一匹馬,買了以后,家里還要放馬吃的豆,多麻煩啊,兩頭牛就夠麻煩了。”我爸對我媽的反對意見也不細答,只是用“你不懂,我每天都要去鎮(zhèn)上采購,有很多事要做,我還經(jīng)常要去銀行。”說到“銀行”這個詞的時候,他特意提高嗓門,洋洋自得。我媽根本沒聽出來他強調(diào)“銀行”。

因為家里有了一匹棕色的小馬,就專門又在院子里修了一個茅草頂?shù)鸟R棚,平時用繩拴著。我爸又雇了一個馬夫專門照看。我們家成了鎮(zhèn)上出了名,大家都叫我們“有私家馬車的那家人”。我媽一直不能容忍這個事。她覺得,買馬車養(yǎng)匹馬完全是我爸的虛榮心在作祟,是多余的事,完全沒有必要。我爸一再解釋,說不是虛榮心,是真的需要。我媽堅持認為就是虛榮心。她認為我爸高估了生意。一旦發(fā)現(xiàn)我爸在家,馬和馬車放在馬棚里閑著沒用,就會開始嘮叨指責我爸。我媽覺得:“你不是說他有很多事必須要用馬車嗎,那你就應該時時刻刻坐著馬車在外面跑才對。(怎么老坐在家里?)”而我爸實際上不管哪一天,去鎮(zhèn)上最多也就跑一個小時就回家看店了。因為要去鎮(zhèn)上,我爸請了一個朋友白天幫忙看幾個小時店。

幸運的是,最后那個馬車沒有一直耗錢,后來開始賺錢了。事情是這樣的:因為我爸被我媽的一再數(shù)落搞沒脾氣了,就認真地考慮想把馬賣掉,把馬車單獨改裝成一個(小點的)牛車。他在市場上找了一個相熟的鐵匠,訂制一個改裝馬車用的彈簧。那個鐵匠答應幫我爸做。

結果養(yǎng)馬的馬夫聽了我爸打算以后笑著告訴我爸說那不可能做到。他說鐵匠改不好,會把馬車改壞,改成只能放在院子里樹下不能移動的家具。馬夫說:“聽那個鐵匠的鬼承諾,你還不如相信有人跟你說他能把一匹馬改成一頭小牛呢!”馬夫緊接著提了一個建議,我爸做生意的本能讓他覺得這個建議不錯。“我把你的馬車承包下來,然后每天帶著馬車去市場跑出租去。馬吃的豆子錢和草錢歸我出,另外我每天付你兩個盧比租金,外加每個月一盧比馬棚租用費。每天賺不到兩個盧比,虧了算我的,賺到超過兩個盧比的部分,歸我得。”

這個解決方法讓我爸爸很高興。我爸什么時候想用馬車的時候還是可以用,另外每天還以穩(wěn)賺兩個盧比,養(yǎng)馬錢還不用自己出了。(我爸就同意了馬夫的這個提議。)